クラウドネイティブ時代の最適なアプリケーション管理方法を考える

~システムの変調を見逃さない可観測性の重要性とその導入効果を詳細に解説~

2024年8月27日に、「パフォーマンス管理の最新動向を解説 〜クラウド、コンテナ、アプリなどからの大量の通知、「どれを見て何をすればいいの?」を解決する方法〜」というセミナーを開催しました。今回はその講演内容のポイントについてご紹介します。

可観測性が求められる時代のアプリケーション管理とその展望

最初に、可観測性がアプリケーション管理においてどのように必要とされているかを考察します。可観測性とは、アプリケーションの状態をリアルタイムで把握し、潜在的な問題や異常を迅速に検出し、その根本原因を特定する技術です。

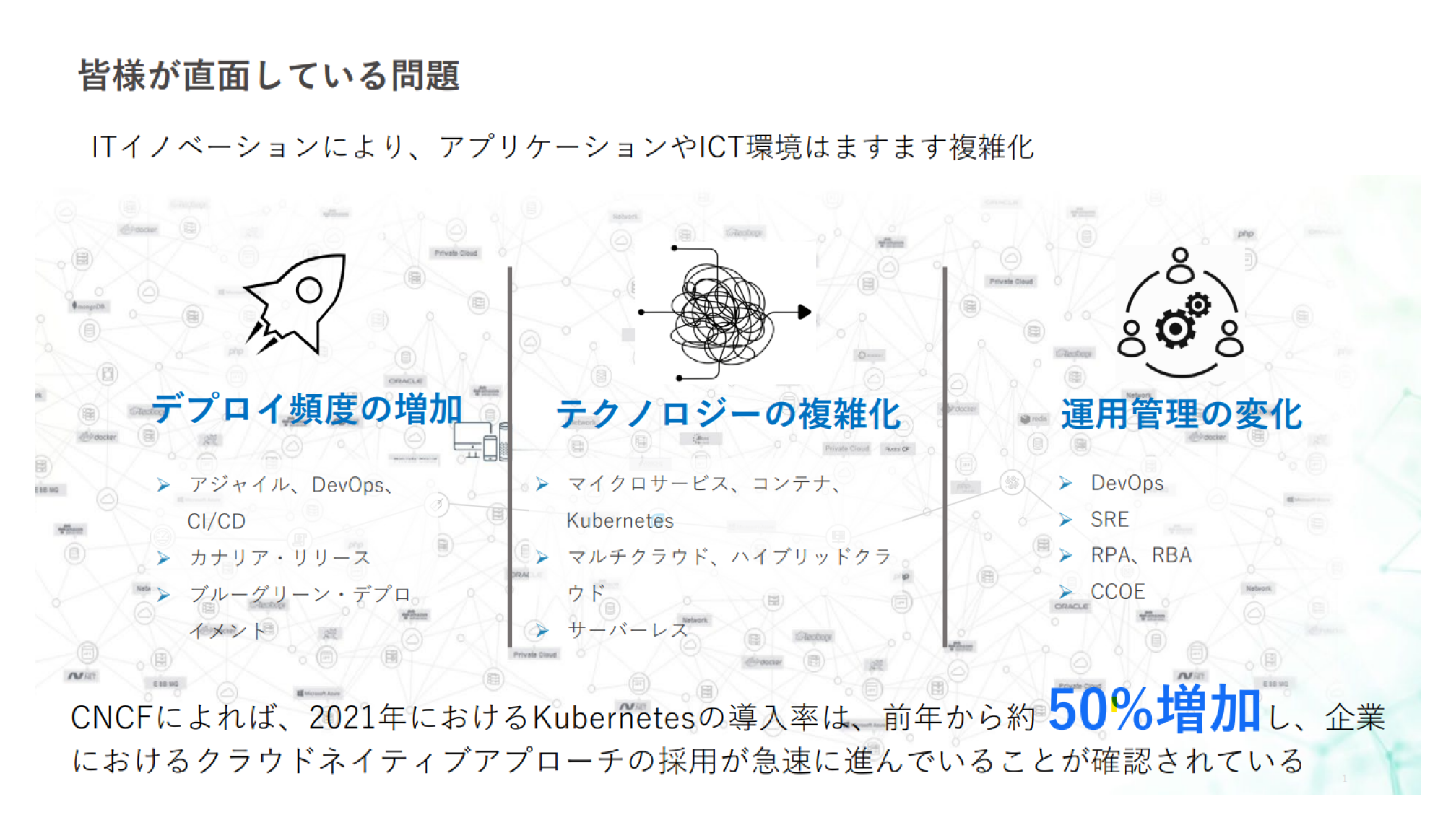

クラウドネイティブ時代において、アプリケーション管理は単なる監視から可観測性へと進化しています。なぜかといえば、現代のIT環境が急速に変化し、複雑化しているためです。特に、クラウド、コンテナ、マイクロサービスなどの技術が普及する中で、設定した閾値を超えたときにアラートが発せられる従来の監視では、十分な対応ができないのです。したがって、現在ではより高度な対応、可観測性が求められています。

日本アイ・ビー・エム株式会社が提供するInstanaは、こうした可観測性のニーズに応えるために設計された製品です。具体的にはInstanaは、AI技術を駆使してアプリケーションやインフラストラクチャ全体を監視し、異常を検出するだけでなく、その原因や影響範囲まで特定することが可能です。

今日、可観測性の市場規模も急速に拡大しています。例えば、グローバル市場において、2023年から2028年の間に、年平均成長率(CAGR)8.28%で成長が見込まれており、2025年には550億ドル規模に達すると予測されています。また、日本国内においても、2023年度の可観測性市場は前年比22.5%増加し、2024年度も引き続き高成長が見込まれています。これにより、多くの企業が可観測性に対する投資を拡大し、ITインフラ全体の健全性を高めることを目指しています。

特に、従来の監視と可観測性の違いとして、可観測性はAIを活用し、リアルタイムで膨大なデータを分析します。これにより、従来は高度な技術者のみが行っていたパフォーマンス障害の分析や対処を、自動化することが可能となりました。つまり、IT初心者でもAIの支援を受けて複雑なインフラやアプリケーションの問題を理解し、解決に導くことができる時代が到来しています。

このように、可観測性の導入は、複雑なシステムを持つ企業にとって、運用コストを削減し、障害対応を迅速に行うための鍵です。では、次にIBMの可観測性製品Instanaの特徴を解説します。Instanaはどのようにしてシステムの変調を見つけだすのでしょうか。その全容に迫ります。

IBM Instanaの特徴と導入効果~システムの変調を見逃さない、可観測性がもたらすパフォーマンス管理の革新~

パフォーマンス管理において重要な役割を果たすIBMの可観測性製品Instanaの特徴とその導入による効果について説明します。まず、Instanaは、システムの可観測性を提供する製品であり、直感的なUIにより、初心者でも専門的なトレーニングを受けずに操作できるのが大きな特徴です。

さらに、エージェントのインストールも簡単で、例えばLinux環境ではコマンドをコピーして貼り付けるだけで導入が完了します。また、ベストプラクティスに基づいた設定が既に組み込まれているため、細かなカスタマイズは不要です。加えてエージェントの自動更新も可能で、リブートの必要もなく、非常に使いやすい設計となっています。

Instanaの最大の利点は、システム異常の検出精度の高さです。具体的には、1秒ごとにメトリクス情報を取得するため、異常を見逃すリスクが大幅に減少します。一方で、他社製品では15秒から1分ごとに情報を取得することが一般的であり、このタイムラグが発生しない点が、システム監視におけるInstanaの強みです。さらに、AIによる分析機能も充実しており、Watson AIを活用したリアルタイムの根本原因分析が可能です。またトレース情報のサンプリングもなく、詳細なデータを収集して迅速に問題の特定が行えます。

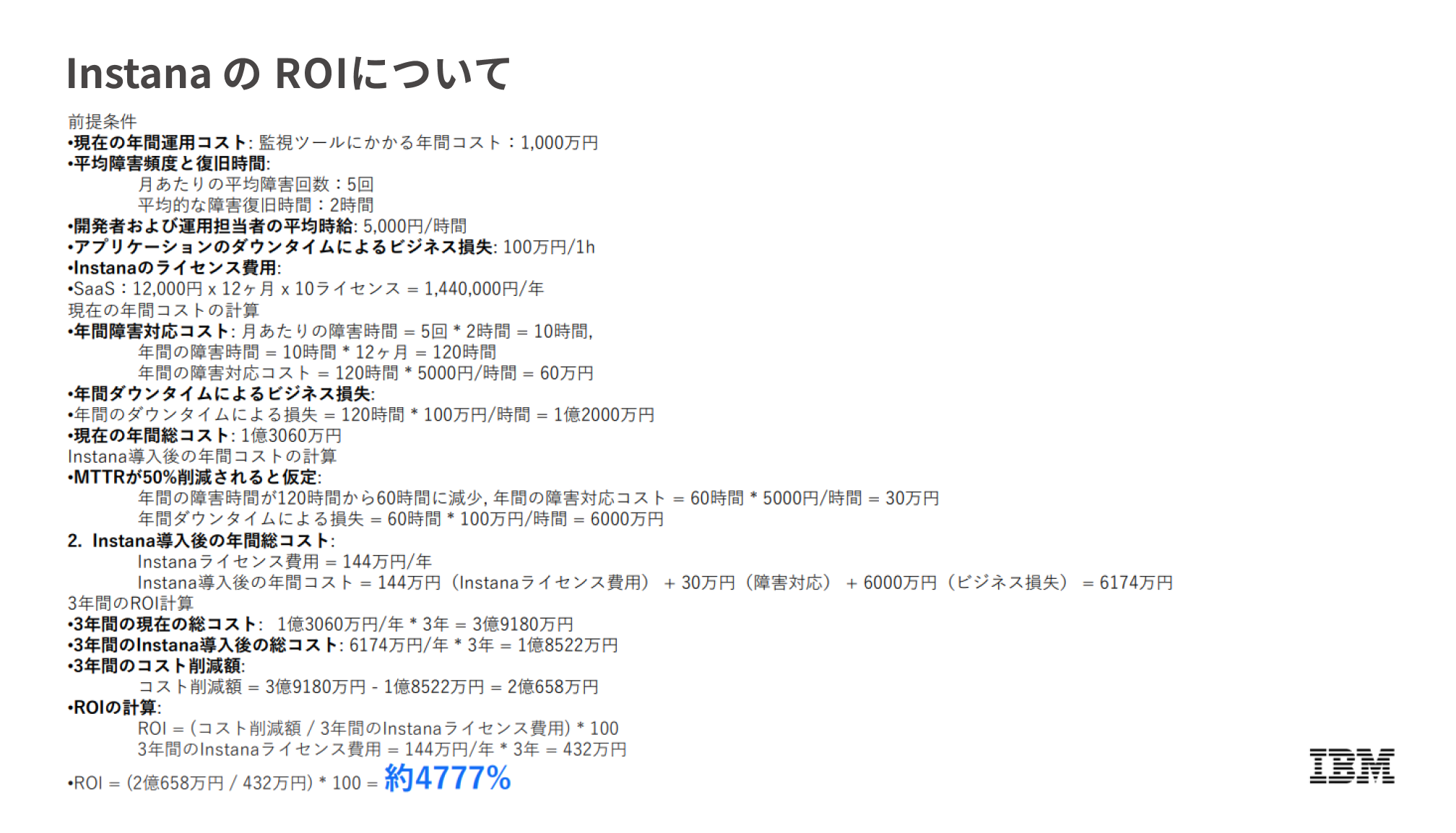

Instanaの導入効果について、ROI(投資対効果)のシミュレーションを示します。例えば、仮にInstanaを導入し、年間で発生するシステム障害の回数が減少した場合、平均的な企業において3年間で2億円以上のコスト削減が見込めるとしています。具体的には、障害発生から復旧までの平均時間(MTTR)が50%短縮されることで、ダウンタイムによるビジネス損失や障害対応コストが大幅に削減されるというシミュレーション結果が示されました。結果として、InstanaのROIは4777%という驚異的な数字に達します。

Instanaは、アジャイル開発やDevOps環境にも最適化されており、継続的なモニタリングが可能です。さらに、アプリケーションがリリースされた瞬間から、Instanaはそのパフォーマンスを自動的に監視し、問題が発生していないかをリアルタイムで確認します。また、CICD(Continuous Integration and Continuous Deployment)ツールとネイティブに連携しており、リリース後すぐに監視を開始するため、アプリケーションの安定稼働を迅速に保証します。

さらに、InstanaはIBMのTurbonomicと連携して、インフラやアプリケーションのリソース最適化を自動的に行うことができます。この連携により、システム全体の効率化が図られ、コスト削減とパフォーマンス向上が同時に実現されます。その結果、開発者はリソース管理に煩わされることなく、最適な開発環境で作業ができるため、効率が向上します。

まとめると、Instanaは単なる可観測性ツールにとどまらず、企業のシステム運用と開発の効率を大幅に向上させる強力なソリューションです。さらに、高いROIと優れたパフォーマンス管理機能により、企業の競争力を向上させるための重要なツールとして位置づけられています。

クラウド運用管理を効率化するInstanaの機能と事例

続いて株式会社サムライズより、Instanaのデモとアプリケーションパフォーマンスマネジメント(APM)製品の活用事例について説明しました。まず、Instanaのデモンストレーションで紹介したのは、同製品が提供する直感的で視覚的な監視機能です。

デモは、ウェブサイトやモバイルアプリのパフォーマンスをリアルタイムで監視し、エラーやページの表示状況を細かく分析できる機能の説明からから始まりました。さらに、Instanaは、特定のブラウザや国、デバイス別にパフォーマンスをフィルタリングして確認できるため、各ユーザーのアクセス状況を詳細に把握することが可能です。

特に、ページロードの時間やJavaScriptのエラー、HTTPリクエストなどを細かく追跡できる点が強調され、ブラウザ上のあらゆる問題を可視化し、解決の手助けとなることを示しました。さらに、ロード時間の統計情報が平均値だけでなく、パーセンタイルとしても提供されることで、ユーザー体験をより具体的に評価できることを解説しました。

また、Instanaの重要な特徴である「サービス依存関係の自動マッピング」機能についても説明しました。この機能は、エージェントが各サービスの依存関係を自動的に検出し、視覚的にマッピングしてくれるため、システム内の複雑な依存関係を一目で把握できます。これにより、システム全体の健康状態を包括的に監視し、問題の発生場所やその影響を迅速に確認できる点を強調しました。

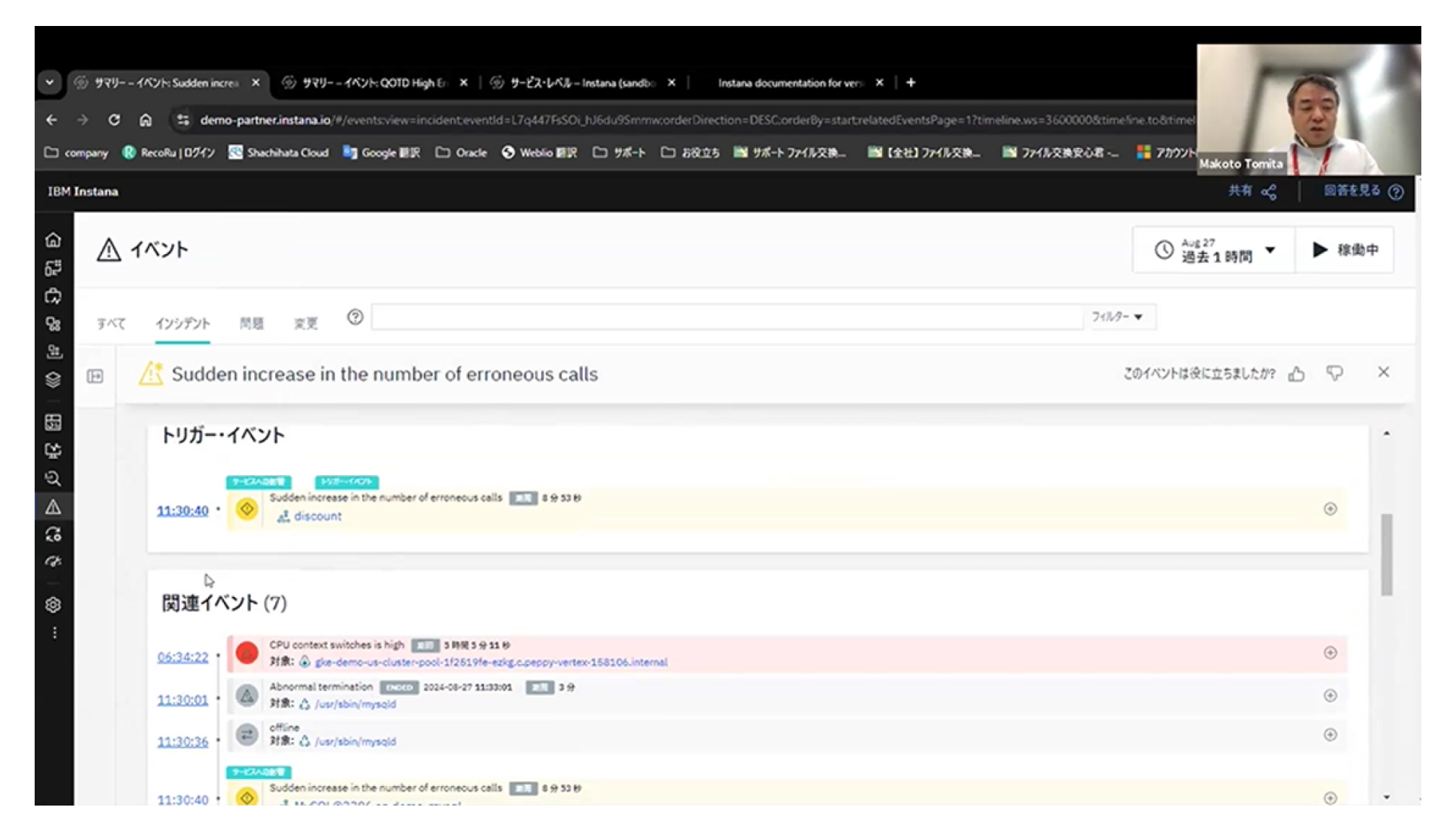

さらに、Instanaのアラート機能では、1秒ごとに収集される大量のデータの中から、問題のあるイベントやアラートを自動でまとめて「インシデント」として表示する機能を紹介しました。この機能により、エンジニアがすべてのデータを個別に確認する必要がなくなり、効率的な問題解決が可能になります。特に、InstanaはAIを活用し、根本原因の自動検出やアクションの推奨を行うため、運用の効率化がさらに進むことを示しました。

例えば、実際の事例として、特定のシステムで発生したネットワークエラーがAIによって自動的に検知され、関連するアラートがまとめて表示された事例を紹介しました。この機能により、問題解決のための時間短縮や迅速な対応が可能になります。

これらのデモや事例を通じて、Instanaがいかにしてクラウド運用管理を効率化し、システムのパフォーマンス向上に貢献できるかを具体的に示しました。

APMを駆使したアプリケーション管理の具体的改善事例

最後に、APMを利用してアプリケーション管理をどのように改善できるか、その具体的な事例を紹介します。

APMを駆使したアプリケーション管理の改善例として、まずSQLの最適化に焦点を当てた事例があります。ある企業では、レスポンスタイムの不安定な状況が長期にわたり続いていました。調査の結果、リクエストごとにデータベースのSQL発行回数が変動していることが原因と判明し、改善策としてSQLのJOINを用いた処理が導入されました。しかし、その後の分析ではSQL実行時間のばらつきが新たに問題として浮上し、最終的には非正規化されたテーブル設計へと変更することで、安定したパフォーマンスが実現しました。

次に、サーバー負荷管理の事例を紹介しました。例えば、ロードバランサーを使った複数台運用の中で、CPUとメモリの高負荷が原因でセッションが維持できないという問題が発生していました。さらに、APMを利用し、問題の原因を特定した後、ロードバランサーの設定変更やサーバーリソースの追加によって安定したシステム運用を実現しました。

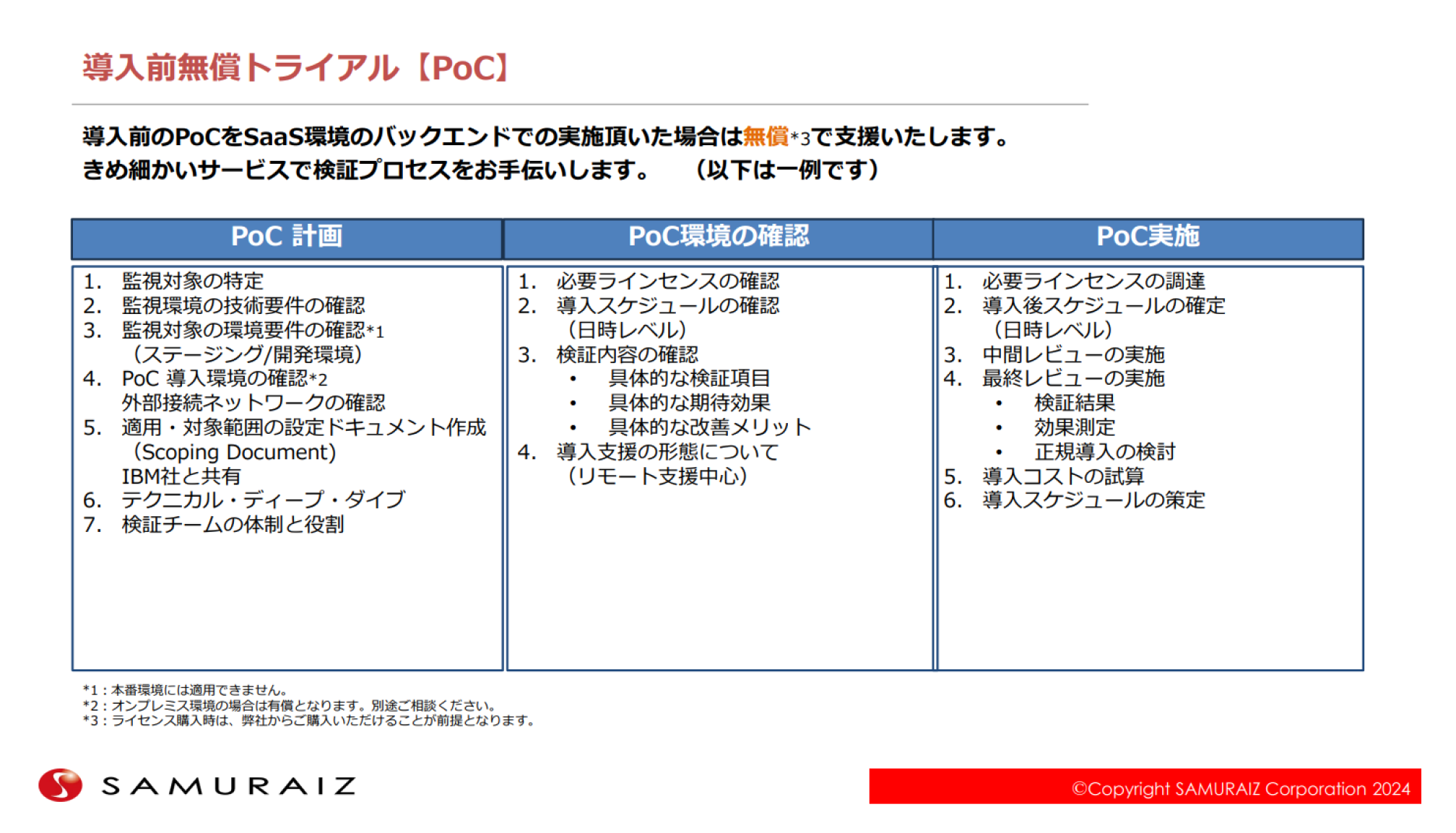

講演の最後では、導入前に無償トライアルとしてPoC(概念実証)の実施を呼びかけました。これにより、APMの効果を事前に確認し、導入判断をより確実に行うことが可能です。APMや可観測性ツールの導入を検討している企業の皆様は、ぜひPoCを実施し、実際の運用環境での効果を体感してほしいと考えています。

イベント名

「パフォーマンス管理の最新動向を解説 〜クラウド、コンテナ、アプリなどからの大量の通知、「どれを見て何をすればいいの?」を解決する方法〜」

日時

2024年08月27日(火)

主催

株式会社サムライズ

共催

日本アイ・ビー・エム株式会社

協力

株式会社オープンソース活用研究所、マジセミ株式会社

プログラム

10:45~11:00 受付

11:00~11:05 オープニング(マジセミ)

11:05~11:45

パフォーマンス管理の最新動向を解説〜

クラウド、コンテナ、アプリなどからの大量の通知、「どれを見て何をすればいいの?」を解決する方法〜

11:45~12:00 質疑応答